地震に強い屋根で安心の住まいを実現|屋根材・施工・維持管理の全知識

地震頻発国である日本において、住宅の安全性を高める取り組みは、ますます重要になっています。特に「屋根」は、建物全体の耐震性に直結する要素であり、揺れに弱い重い屋根材を軽量かつ強靭なものに変えることが、地震対策として効果的です。本記事では、地震に強い屋根の選び方や構造、素材、設計ポイント、施工・メンテナンスの方法を、最新の知見とともにわかりやすく解説します。安全で安心な住まいづくりの参考にぜひご覧ください。

目次

- 1. 地震に強い屋根とは何か?

- 2. 屋根材の重量と耐震性の関係

- 2-1. 屋根材ごとの重量と特徴

- 2-2. 重さと耐震性の関係性

- 2-3. リフォーム時の注意点

- 2-4. 屋根材ごとの重量まとめ

- 3. 屋根の形状・設計による耐震性向上ポイント

- 3-1. 屋根の形状と耐震性の関係

- 3-2. 屋根の勾配と耐震性

- 3-3. 屋根の構造補強と耐震性

- 3-4. 屋根設計時に考慮すべきポイント

- 4. 地震に強い屋根材のおすすめと選び方

- 4-1. 屋根材の重量と耐震性の関係

- 4-2. 地震に強い屋根材の特徴と種類

- ガルバリウム鋼板

- スレート(化粧スレート)

- 防災瓦

- 石粒付き金属屋根

- 4-3. 屋根材選定時のポイント

- 4-4. リフォーム時の屋根材変更と耐震性向上

- 5. 地震に強い屋根の施工とメンテナンスのポイント

- 5-1. 施工時の注意点とポイント

- 屋根材の適切な固定

- 軽量化とバランスの確保

- 信頼できる施工業者の選定

- 5-2. 定期的な点検とメンテナンス

- 定期点検の実施

- 早期の補修

- 防災対策の強化

- 5-3. リフォーム時の施工とメンテナンス

- リフォーム目的の明確化

- 施工後の点検と長期メンテナンス計画

- 6. まとめ

1. 地震に強い屋根とは何か?

地震に強い屋根とは、建物全体にかかる負担を最小限に抑えつつ、揺れに耐えられる設計や素材で構成された屋根を指します。屋根は建物の最上部に位置するため、重量が大きいと地震の際に建物の揺れを増幅させ、倒壊リスクを高める原因となります。逆に、軽量かつ丈夫な屋根材を採用すれば、建物全体の重心が下がり、耐震性を高めることが可能です。

また、地震に強い屋根は「軽さ」だけでなく、「耐久性」「施工精度」「メンテナンス性」といった要素も重要です。屋根材そのものが割れにくく、長期的に安定した状態を維持できることが、地震や余震に耐えるためには欠かせません。

さらに、屋根の形状や構造も耐震性に直結します。例えば、複雑な形状の屋根は揺れに弱く、接合部の損傷リスクも高まります。一方でシンプルな形状の屋根は揺れの影響を受けにくく、強度を確保しやすい傾向があります。

つまり「地震に強い屋根」とは、

- 軽量性(揺れにくく建物全体のバランスを保つ)

- 強度・耐久性(地震時に破損しにくい)

- シンプルな設計(余計な負荷がかかりにくい)

- 適切な施工とメンテナンス(性能を長期に維持できる)

これらを兼ね備えた屋根のことを指すのです。

2. 屋根材の重量と耐震性の関係

屋根材の選び方は、地震対策において最も重要なポイントのひとつです。屋根は建物の最上部に位置するため、その重量は地震発生時に建物全体にかかる力に直結します。重い屋根材は建物の揺れを増幅させ、倒壊や損傷のリスクを高める一方で、軽量で耐久性の高い屋根材を選ぶことで、揺れの影響を軽減し、住宅全体の耐震性を向上させることが可能です。

2-1. 屋根材ごとの重量と特徴

主な屋根材の重量を比較すると、その違いは一目瞭然です。

- 粘土瓦(和瓦)・セメント瓦:40〜60 kg/㎡

伝統的な瓦は耐久性や美観に優れますが、その分重量が大きく、約70㎡の屋根全体では 2,800〜4,200 kgにもなります。施工時に葺き土を使用する場合はさらに重くなることもあり、地震時には建物の揺れを増幅させる要因となります。特に阪神・淡路大震災では瓦屋根の被害が多く報告されており、重い屋根材の危険性が指摘されました。 - ハイブリッド瓦:20〜25 kg/㎡

粘土瓦と比べて半分以下の重さでありながら、耐久性やデザイン性を兼ね備えた素材です。軽量化により地震時の揺れが抑えられるだけでなく、施工の負担も軽減されるため、新築やリフォームでも人気があります。 - 化粧スレート(コロニアル・カラーベストなど):18〜21 kg/㎡

軽量でありながら十分な耐久性を持ち、さまざまなデザイン・色彩が選べることが特徴です。施工性も高く、地震の多い地域では軽量化と美観の両立が可能な屋根材として広く利用されています。 - アスファルトシングル:10〜13 kg/㎡

柔軟性があり施工しやすい素材で、耐震性に優れています。軽量であるため建物の重心を下げられ、揺れの影響を最小限に抑えることができます。また、部分的な補修やリフォームも容易です。 - 金属屋根(ガルバリウム鋼板など):5〜7 kg/㎡

非常に軽量で耐久性も高く、耐震性の面では最も有利な選択肢のひとつです。軽量化による地震対策効果が大きく、建物の構造体への負担も最小限に抑えられます。また、耐久性や耐食性を高める加工が施されていることが多く、メンテナンス頻度も少なめです。

- 石粒付き金属屋根:6〜8 kg/㎡ 見た目は瓦に近い質感を持ちながらも、金属素材の軽量性を活かしています。デザイン性と耐震性の両立を重視したい場合に適しています。

2-2. 重さと耐震性の関係性

屋根材の重量が地震時にどのように影響するかを理解することは重要です。

・重い屋根材のデメリット

高重心になることで、地震の揺れが増幅されやすくなります。建物全体への衝撃が大きくなるため、耐力壁や接合部に過大な負荷がかかり、倒壊や損傷のリスクが高まります。また、瓦の破片による二次的被害も懸念されます。

・軽量屋根材のメリット

軽量化により建物の重心が下がり、揺れの影響を抑えることができます。さらに、構造体への衝撃が軽減されるため、余震や小規模地震でも損傷リスクが低くなります。耐震診断でも、軽量屋根材の採用は安全性向上のポイントとして推奨されています。

2-3. リフォーム時の注意点

リフォームやリノベーションで屋根材を変更する場合、重量の影響は注意すべきポイントです。

・カバー工法の影響

スレート屋根の上にガルバリウム鋼板を載せるカバー工法では、重量増は約600 kg程度に留まり、耐震性への影響は基本的に軽微です。しかし、旧耐震基準で建てられた建物や下地が劣化している場合は、耐震診断を行い必要に応じて葺き替えや補強を検討することが重要です。

・耐震補助金や支援制度

地域によっては、耐震改修に対する補助金や支援制度が利用できる場合があります。軽量屋根材への葺き替えは、これらの制度の対象になることもあるため、活用すると費用負担を抑えつつ耐震性を高めることが可能です。

2-4. 屋根材ごとの重量まとめ

屋根材の重量は、建物の耐震性に直結する非常に重要な要素です。

| 屋根材 | 重量(㎡あたり) | 特徴 |

| 粘土瓦/セメント瓦 | 40–60 kg | 重厚・耐久性高、地震時リスク大 |

| ハイブリット瓦 | 20–25 kg | 軽量・デザイン性・耐久性のバランス良 |

| 化粧スレート | 18–21 kg | 軽量・施工性・デザイン多彩 |

| アスファルトシングル | 10–13 kg | 柔軟・軽量・施工簡単 |

| 金属屋根 | 5–7 kg | 非常に軽量・耐震性高 |

| 石粒付き金属屋根 | 6–8 kg | 質感あり・軽量・耐震性確保 |

地震に強い屋根を選ぶ際は、軽量化だけでなく耐久性や施工精度も考慮することが重要です。また、リフォームや新築の際には耐震診断や補助金の活用を検討することで、より安全で安心な住まいづくりが可能になります。

3. 屋根の形状・設計による耐震性向上ポイント

屋根の形状や設計は、建物の耐震性に直結する重要な要素です。屋根は建物の最上部に位置しているため、重量や形状が建物全体の揺れに大きく影響します。適切な屋根設計を行うことで、地震時の揺れを効果的に抑え、建物の安全性を高めることが可能です。本章では、屋根の形状や設計に関する耐震性向上のポイントを詳しく解説します。

3-1. 屋根の形状と耐震性の関係

屋根の形状は、建物の重心や揺れ方に直接影響します。形状によって荷重のかかり方が異なるため、耐震性に差が生まれます。

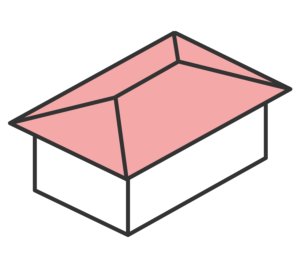

・寄棟屋根

四方に均等に荷重がかかるため、バランスが良く、耐震性に優れています。また、風や雪などの外力も均等に分散されるため、耐久性も高くなる傾向があります。住宅地や地震の多い地域では特におすすめの形状です。

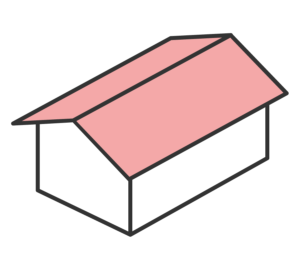

・切妻屋根

シンプルで施工が容易な屋根ですが、屋根の端部に荷重が集中しやすく、補強が必要な場合があります。ただし、軽量の屋根材と組み合わせれば、高い耐震性を確保しつつコストを抑えることが可能です。

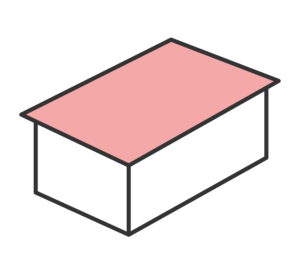

・陸屋根(平屋根)

荷重が均等に分散されるため、建物への負担は少なめです。ただし雨水がたまりやすいため、排水設計や防水対策をしっかり行う必要があります。適切な勾配を確保することで、耐震性と防水性を両立させることができます。

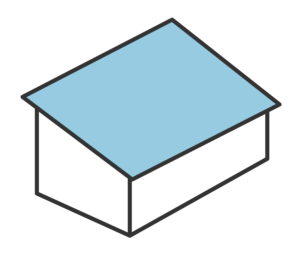

・片流れ屋根

片側に傾斜する屋根は、構造がシンプルで施工が容易ですが、荷重が一方向に偏るため、建物の構造設計や補強が重要です。近年のモダン住宅ではデザイン性を重視して採用されることが多く、耐震性を確保するために軽量屋根材との組み合わせが有効です。

3-2. 屋根の勾配と耐震性

屋根の勾配(傾斜角度)は、建物の重心や揺れ方に影響します。急勾配の屋根は重心が高くなり、地震時に揺れが増幅される可能性があります。一方で緩やかな勾配は重心を低く保ち、揺れを抑える効果があります。

ただし、勾配が緩すぎると雨水が十分に排水されず、屋根の劣化や雨漏りの原因になることもあります。そのため、耐震性を高めつつも、排水性能を確保できる適切な勾配設計が必要です。例えば、勾配15〜30度程度のスレート屋根は、軽量化と排水性能のバランスが取れた設計として広く採用されています。

3-3. 屋根の構造補強と耐震性

耐震性を高めるためには、屋根自体の形状だけでなく、構造補強も欠かせません。以下の方法で屋根の耐震性を向上させることが可能です。

- 筋交いの設置

屋根裏に筋交いを設置することで、屋根の揺れを抑え、建物全体の耐震性を向上させます。特に急勾配や複雑な形状の屋根には有効です。 - 屋根下地の補強

野地板や合板などの屋根下地を強化することで、屋根全体の剛性を高め、地震時に屋根材が外れにくくなります。軽量屋根材との組み合わせで、より安全性を高めることができます。

屋根と壁の接合部の強化

屋根と壁の接合部を補強することで、地震の衝撃が建物全体に分散され、倒壊リスクを低減できます。特に木造住宅では、接合金具の設置や金物補強が重要です。

3-4. 屋根設計時に考慮すべきポイント

屋根設計時には、耐震性だけでなく、建物の用途や将来的なメンテナンスも考慮することが大切です。

- 建物の用途や構造に応じた屋根形状の選定

住宅、店舗、工場など、用途に応じて荷重の分散やデザイン性を考慮した屋根形状を選ぶことが重要です。 - 地域の地震リスクを考慮した設計

地震の多い地域では、軽量屋根材の採用や構造補強を組み合わせることで、建物全体の安全性を高めることができます。 - メンテナンスのしやすさを考慮

将来的に屋根材の補修や交換が必要になることもあります。アクセスのしやすさや材料の耐久性も設計段階で考慮することで、長期的に安全な住まいを維持できます。

4. 地震に強い屋根材のおすすめと選び方

地震に強い屋根を選ぶことは、住宅の安全性を高める上で非常に重要です。屋根材は建物の最上部に位置し、その重量や形状が建物全体の揺れに直接影響するため、地震時の安全性に大きく関わります。本章では、地震に強い屋根材の特徴や選び方のポイント、リフォーム時の注意点まで詳しく解説します。

4-1. 屋根材の重量と耐震性の関係

屋根材の重量は、建物の耐震性に直結します。重い屋根材は、地震が発生した際に建物全体の揺れを増幅させ、構造体への負担を大きくします。特に木造住宅では、屋根の重量が建物の耐震性能に大きく影響します。

- 瓦屋根:耐久性や美観に優れる伝統的な瓦屋根は、重量があるため地震時の揺れが大きくなる傾向があります。たとえば70㎡の瓦屋根では約3,000〜4,000kgもの重量が建物にかかり、耐震性に注意が必要です。

- 軽量屋根材:ガルバリウム鋼板や化粧スレートなどの軽量屋根材を使用することで、建物の重心が低くなり、揺れにくくなります。揺れが抑えられることで、倒壊や損傷のリスクを低減できます。

4-2. 地震に強い屋根材の特徴と種類

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板は非常に軽量でありながら、強度と耐久性に優れています。瓦の約1/10の重量しかなく、地震の揺れを最小限に抑えることが可能です。さらに、耐食性も高く、長期間にわたってメンテナンス負担が少ないことも魅力です。近年の新築住宅では、耐震性と施工性を重視して採用されるケースが増えています。

スレート(化粧スレート)

化粧スレートは瓦より軽量で、施工の自由度が高いことが特徴です。現代的なデザインにも対応でき、住宅の外観をスマートに仕上げられます。ただし、割れやすいため定期的な点検とメンテナンスが必要です。軽量化とデザイン性を両立した屋根材として人気があります。

防災瓦

防災瓦は従来の瓦よりも軽量化されており、地震時の揺れを抑える設計になっています。瓦同士を固定する工夫が施されており、ズレや落下のリスクを低減します。伝統的な瓦の美しさを保ちながら耐震性を高めたい場合に適しています。

石粒付き金属屋根

石粒付き金属屋根は、見た目が瓦に近く、高級感のある外観を演出しつつ、軽量で耐震性に優れた屋根材です。金属の軽量性と石粒による保護性を兼ね備え、地震対策と美観を両立させたい住宅に適しています。

4-3. 屋根材選定時のポイント

屋根材を選ぶ際には、耐震性だけでなく、建物全体の構造や環境条件も考慮することが重要です。

- 建物の構造とのバランス:屋根材の軽量化だけでは耐震性の向上は不十分です。柱や基礎、壁など建物全体の耐震設計と組み合わせることが大切です。

- 地域の気候や地震リスク:積雪が多い地域では、屋根材の重さや滑りやすさ、落雪防止策も考慮する必要があります。地震リスクが高い地域では、軽量で耐震性の高い屋根材を優先して選ぶと安心です。

- メンテナンス性:屋根材は長期間使用するものです。点検や補修がしやすい材料を選ぶことで、耐震性だけでなく長期的な住まいの安全性も確保できます。

4-4. リフォーム時の屋根材変更と耐震性向上

既存の屋根を地震に強い屋根材に変更することで、耐震性を大幅に向上させることが可能です。

- 葺き替え工事:既存の屋根材を撤去して新しい屋根材を施工する方法。全面的な変更が可能で、耐震性の向上効果が高いです。

- カバー工法:既存屋根の上から新しい屋根材を被せる方法。費用を抑えつつ、耐震性を向上させられるため、リフォーム時に人気があります。

- 補強金具の設置:屋根材の固定力を高め、地震時のズレや飛散を防ぐ方法です。特に棟板金や瓦の固定金具を強化することで、被害リスクを低減できます。

屋根材の選び方は、建物の耐震性を左右する重要なポイントです。軽量かつ耐久性の高い屋根材を選ぶことで、地震時の揺れを抑え、安全性を大幅に向上させることができます。また、リフォームやメンテナンスの際には、屋根材だけでなく構造補強や固定金具の設置も併せて検討することで、より安心な住まいづくりが可能です。

5. 地震に強い屋根の施工とメンテナンスのポイント

屋根の耐震性を確保するためには、屋根材の選定だけでなく、施工方法や定期的なメンテナンスも非常に重要です。正しい施工と適切なメンテナンスによって、地震時の揺れを抑え、建物全体の安全性を高めることができます。本章では、施工時の具体的な注意点や手順、さらに長期的に耐震性を維持するためのメンテナンス方法について詳しく解説します。

5-1. 施工時の注意点とポイント

屋根施工は、耐震性を大きく左右する重要な工程です。施工時に意識すべきポイントを押さえることで、地震に強い屋根を実現できます。

屋根材の適切な固定

屋根材は、地震や強風によってズレたり飛散したりする可能性があります。特に瓦やスレート屋根は、施工時に専用の金具や耐震釘を用いてしっかりと固定することが必須です。施工の不備により屋根材が浮いたり外れたりすると、地震時の二次被害や隣家への飛散リスクが高まります。固定方法には、棟板金や瓦の重ね部分を金具で緊結する方法、釘を適切な位置に打ち込む方法などがあり、屋根材ごとに施工の最適方法が異なります。

軽量化とバランスの確保

軽量屋根材の使用は耐震性向上に直結しますが、単に軽ければよいわけではありません。屋根全体のバランスや荷重の分散も考慮することが大切です。たとえば、片流れ屋根や寄棟屋根など、屋根形状に応じて軽量材の配置や固定方法を工夫することで、建物全体の揺れを抑えることが可能です。施工段階で屋根の重心や荷重分布を計算して設計することが、長期的な耐震性の確保につながります。

信頼できる施工業者の選定

屋根施工は高所作業を伴うため、安全面や技術力が非常に重要です。施工業者の選定では、施工実績や施工事例、保証内容を確認しましょう。また、複数の業者から見積もりを取ることで、施工内容や費用の比較が可能です。信頼できる業者に施工を依頼することで、施工ミスによる耐震性低下のリスクを減らせます。

5-2. 定期的な点検とメンテナンス

屋根は雨風や紫外線など、外部環境の影響を受け続けるため、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。特に地震の多い地域では、屋根の健全性を維持することが長期的な耐震性の向上につながります。

定期点検の実施

屋根は外から確認しづらいため、専門業者による点検を年に1回程度実施することが推奨されます。点検時には、屋根材の割れやズレ、釘の浮き、棟板金の劣化などを細かくチェックします。屋根材の状態を把握することで、早期に問題を発見し、地震時のリスクを低減できます。

早期の補修

小さなひび割れや釘の浮きでも放置すると、雨水の侵入や構造体の劣化につながります。異常が見つかった場合は早期に補修することが重要です。例えば、スレート屋根のひび割れは専用の補修材で塞ぐ、瓦屋根のズレは再固定するなど、問題に応じた対応を迅速に行いましょう。

防災対策の強化

屋根のメンテナンス時には、防災対策を併せて強化すると効果的です。具体的には、瓦や棟板金の補強金具の設置、屋根裏の換気改善、雪止め金具の設置などが挙げられます。これにより、地震だけでなく、台風や大雪時の被害リスクも同時に減らすことができます。

5-3. リフォーム時の施工とメンテナンス

既存屋根のリフォームは、耐震性向上の絶好の機会です。適切な施工と長期的なメンテナンス計画を組み合わせることで、より安全な住まいを実現できます。

リフォーム目的の明確化

リフォームの目的を明確にすることが重要です。「耐震性向上」「屋根材の軽量化」「美観の向上」など、目的に応じて最適な屋根材や施工方法を選定しましょう。耐震性を重視する場合は、軽量屋根材への葺き替えや固定金具の設置を優先することがポイントです。

施工後の点検と長期メンテナンス計画

リフォーム後も定期点検とメンテナンスを計画的に行うことが大切です。施工業者と連携し、屋根材や固定金具の状態を長期的に把握し、必要に応じて補修や強化を行いましょう。これにより、施工直後だけでなく、将来的にも高い耐震性を維持することができます。

地震に強い屋根を実現するには、施工時の注意点と日常的なメンテナンスの両方が欠かせません。屋根材の固定や軽量化、施工業者の選定に加え、定期的な点検や補修、防災対策を組み合わせることで、長期的に安全な住まいを維持できます。リフォーム時には耐震性向上を最優先に考え、施工後も継続的にメンテナンス計画を立てることが重要です。

6. まとめ

地震に強い屋根を選ぶことは、住宅の安全性を高めるために非常に重要です。屋根材の重量や種類は建物の揺れや倒壊リスクに大きく影響するため、軽量で耐久性の高いガルバリウム鋼板やスレート、防災瓦などを選ぶことが耐震性向上の第一歩となります。

また、地域の気候や建物の構造に合わせて屋根材を選定することも大切です。さらに、施工段階での注意も欠かせません。屋根材の適切な固定や全体のバランス、信頼できる施工業者の選定は、優れた屋根材の性能を最大限に引き出し、長期的に安全な住まいを維持するためのポイントです。

加えて、屋根は時間と共に劣化するため、定期的な点検や早期の補修、防災対策の強化が必要です。これにより、地震や台風などの自然災害に対する耐性を高め、被害リスクを最小限に抑えることができます。

屋根材の選定、施工、そしてメンテナンスを総合的に考慮することで、建物全体の耐震性を向上させ、安全で安心して暮らせる住環境を実現することができます。

屋根リフォームの

屋根リフォームの 屋根の劣化状況を

屋根の劣化状況を